2025/09/03

放射線科だより:MRI 検査の画像を作るしくみ②

MRI 検査の画像を作るしくみ

前回説明した水分子の陽子の信号を画像にする話でした。MRI の検査時間は20~30分ぐらいです。検査中は前回のお話した様な行程を何度も繰り返していきますが、その過程で“陽子を倒す強さ”や“信号を収集するタイミング”などいろいろなパラメーターを少しずつ調整し、変えることで水の成分を強調させた画像(T2) 、脂肪の信号を抑制させた画像(脂肪抑制画像) 、脳梗塞などが分かりやすい画像(拡散強調画像:DWI)、血管だけを描出する画像(MRA)など様々な種類の画像を撮像することが出来ます。メニューの1つが数十秒のものから5分以上かかるものもあります。

部位にもよりますが、検査時間はそのメニューの組み合わせによって決まってきます。

なぜ MRI 検査は音がするの?

“検査中の大きな音”のお話しをする前に少し MRI 装置の構造から説明します。

MRI の構造は図1のように外側から超伝導磁石、傾斜磁場コイル、高周波(RF)コイルの順に並んでおり、その中心に患者さんが入って検査をします。

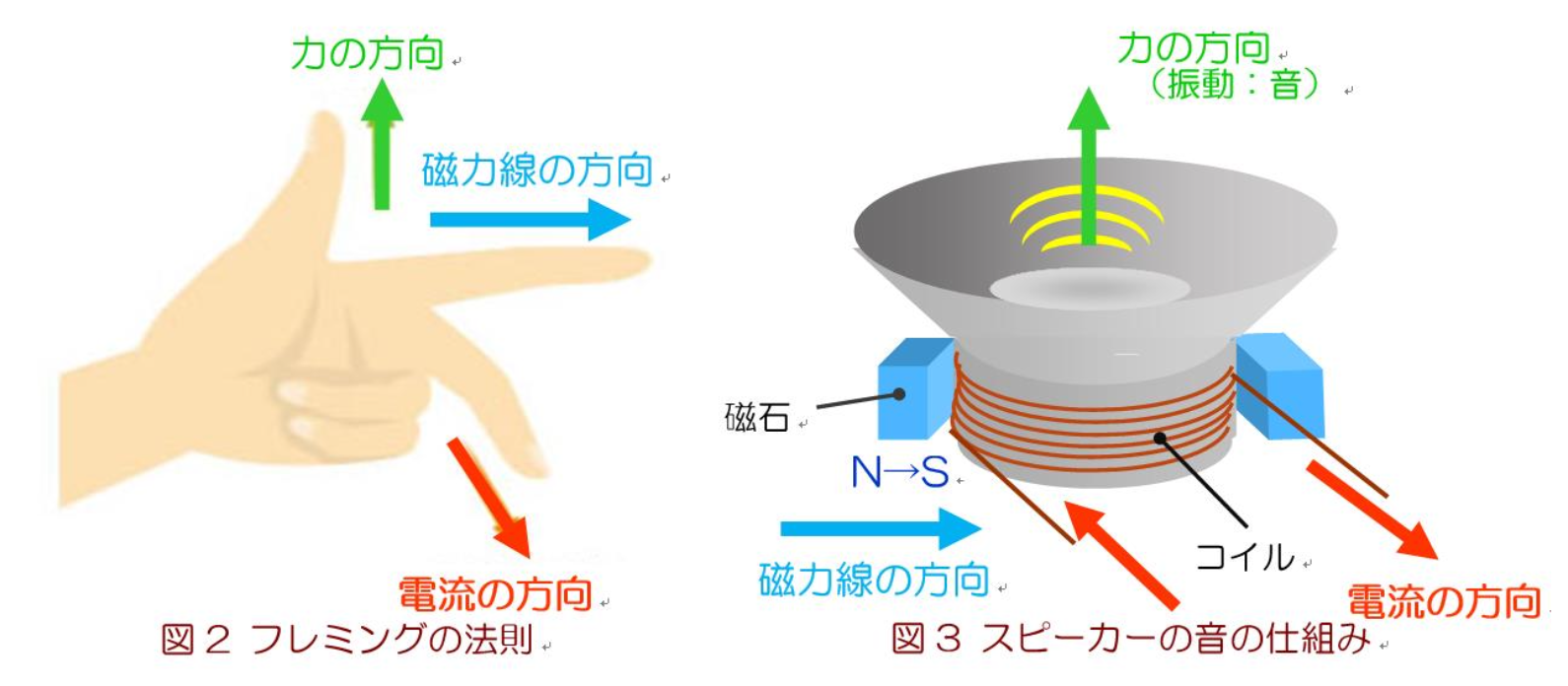

仕組みとしてはむかし理科の授業でやった、銅線を巻いたコイルを使って作ったスピーカーの構造と同じです。そしてスピーカーは「フレミングの法則」が作用することにより音を発生させます。

図2のようにコイルに電流(→)を流すと磁力線の向き(→)との関係で親指の方向に力:振動(→)が加わりそれが音となって伝わります。 (図3)

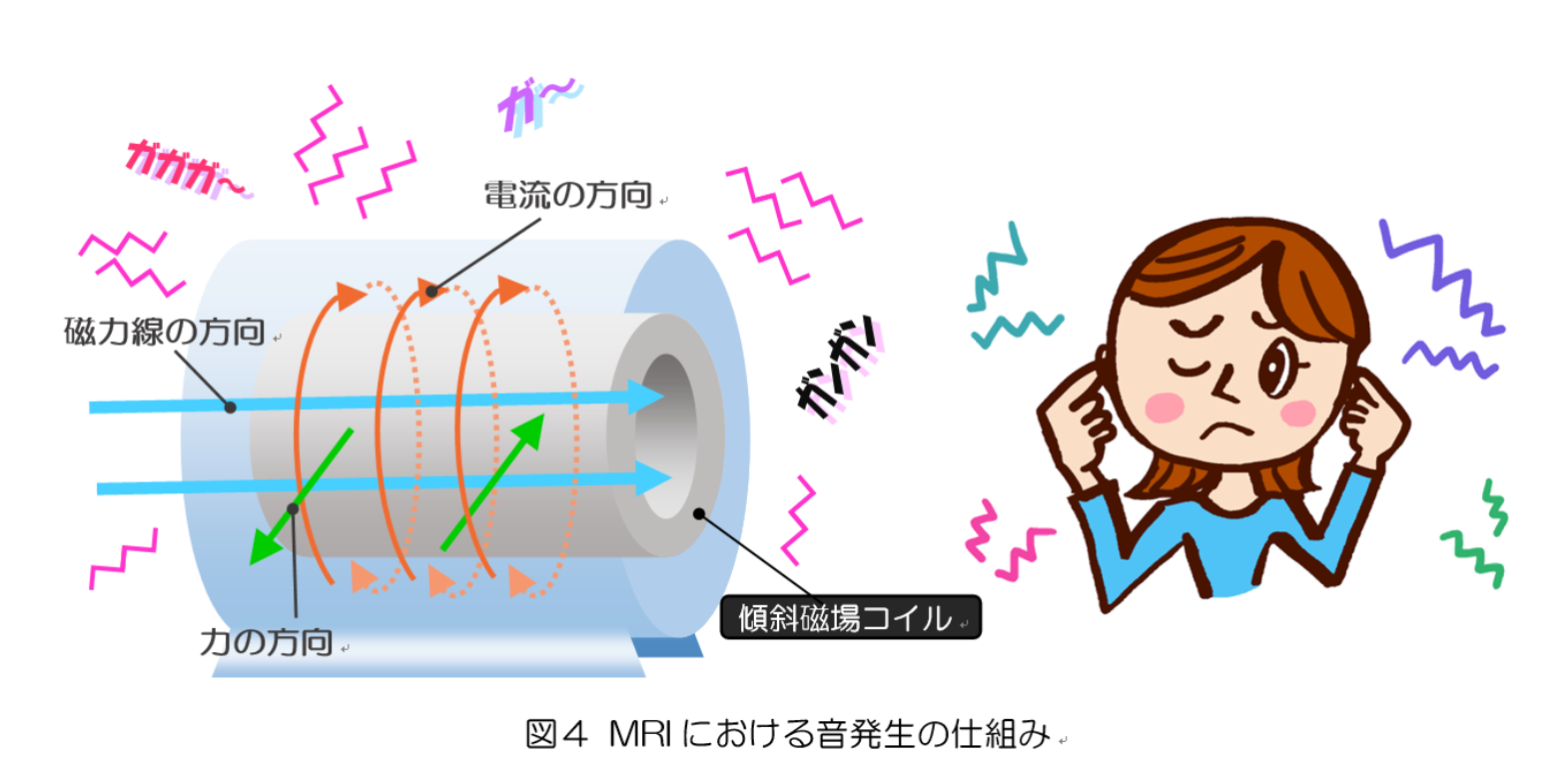

MRI も装置の中にも傾斜磁場コイルと呼ばれるコイルが内蔵されています。

このコイルは、第 11,12 回で説明した体中のいろんな所から出てくる MRI 信号を何処から出てきたものなのか位置決めしてあげるために使います。

その時コイルに電流を流すのですが MRI 装置の周りには大きな磁石があるため、スピーカーと同じ現象がおこり「電流」「磁力」「力」のフレミングの法則が働きます。

図4のように力が加わりコイル自体が「ガーガー」とか「ガンガンガン」と振動し、それが大きな音として聞こえるのです。撮像の際には耳栓やヘッドホンをしていただきますが多少撮像音はきこえてくるのでご了承ください。

図4のように力が加わりコイル自体が「ガーガー」とか「ガンガンガン」と振動し、それが大きな音として聞こえるのです。撮像の際には耳栓やヘッドホンをしていただきますが多少撮像音はきこえてくるのでご了承ください。